事業内容

社会資本整備プロジェクトを支援する専門・技術サービス業。

それが私たちカイハツの建設コンサルタントです。

地質調査部門

地質調査は「ジオ・ドクター」つまり地球のお医者さんのような存在です。地面や岩石の状態を調べて、土砂災害のリスクを見つけたり、安全に建物を建てるためのアドバイスをしたりします。地球の環境を守りながら、みんなが安心して暮らせるようにサポートする仕事です。

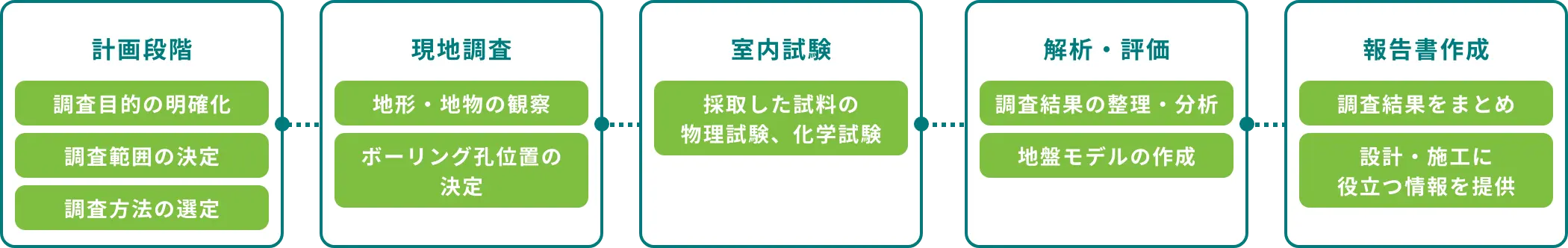

実施手順

地質調査には、さまざまな手法が用いられます。ボーリング調査では地中に穴を掘り、土や岩のサンプルを採取し、その性質を分析します。地中に人工的な振動を与え、地盤の強度や地層の構成を推定することもできます。調査は様々な手法を組み合わせて精度を上げますが、一般的な手順は次のとおりです。

代表的な地質調査

基礎地盤調査

建物や構造物の建設や、トンネルを掘削する際などに地層の構成や地盤の強度などを調べます。調査手法には、地盤の状況を直接的に把握する地表地質踏査、ボーリングや各種試験のほか、物理探査など間接的手法も駆使します。

斜面災害調査

日本の国土は大半が斜面であり、地すべり、落石、土石流といった土砂災害リスクと共に暮らしています。発生した災害の実態把握だけでなく、新たな災害発生の兆候も察知し、将来を予測してリスクマネジメントに役立てます。

地下水調査

地下水に関する様々な情報を収集し、分析することで、地下水の状況を把握します。地下水は、私たちの生活や産業活動に不可欠な水資源であるため、その量や質、分布などを正確に把握することは非常に重要です。

インフラ長寿命化点検

国土を支えている道路、ダム、トンネル、橋梁といったインフラ設備は、時間と共に劣化します。長く使い続けるために、UAVやデジタル技術を用いた科学の視点で点検、診断し、劣化のメカニズムを明らかにします。

農業用ため池調査

ため池が決壊すると人命や財産に甚大な被害がおよぶため、地震や近年の異常豪雨による洪水で壊れないように補修や強化を進めています。このとき、ため池周辺の地盤や堤(つつみ)に使用された土の性質や地下水の状態を調べます。

実績紹介

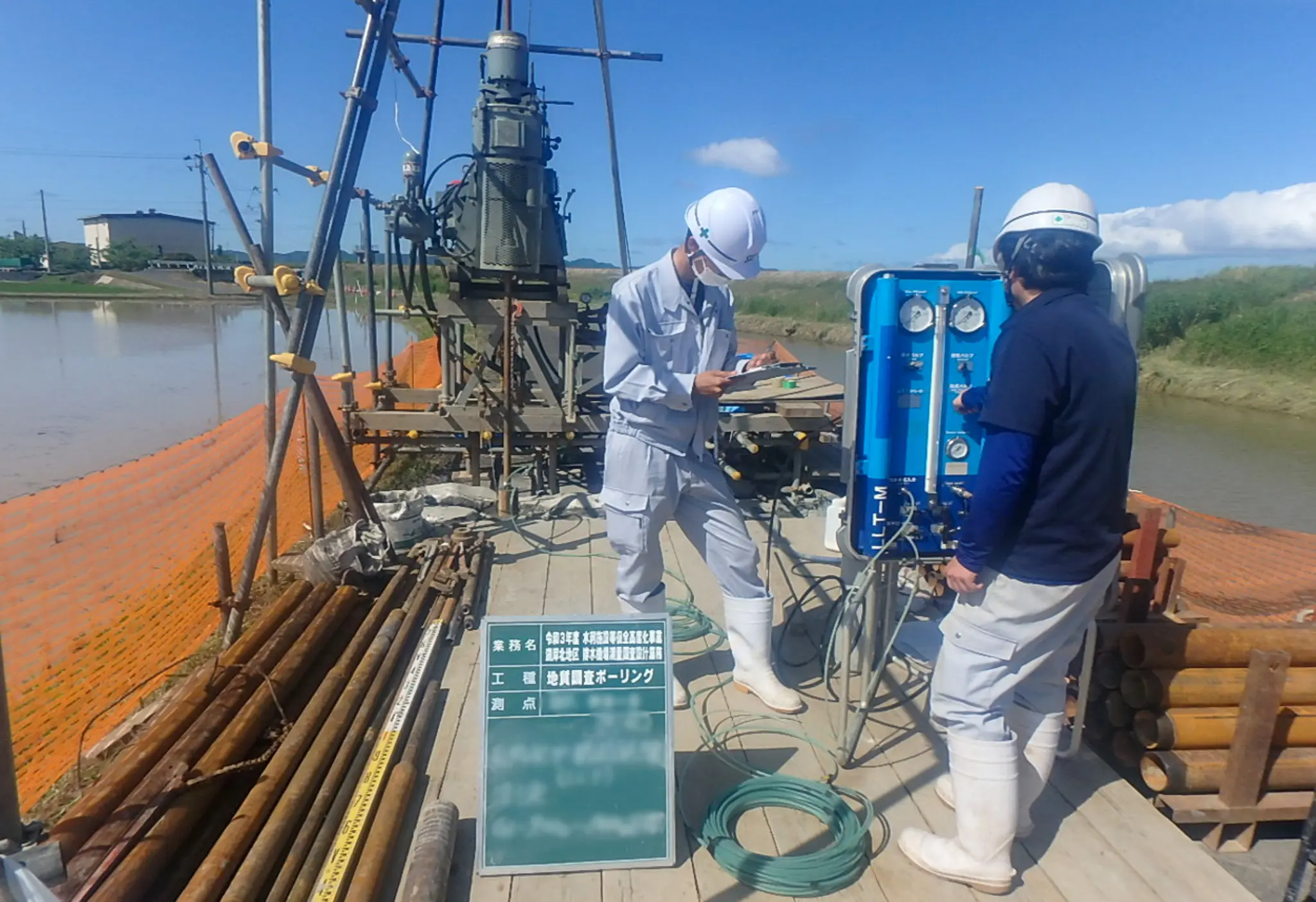

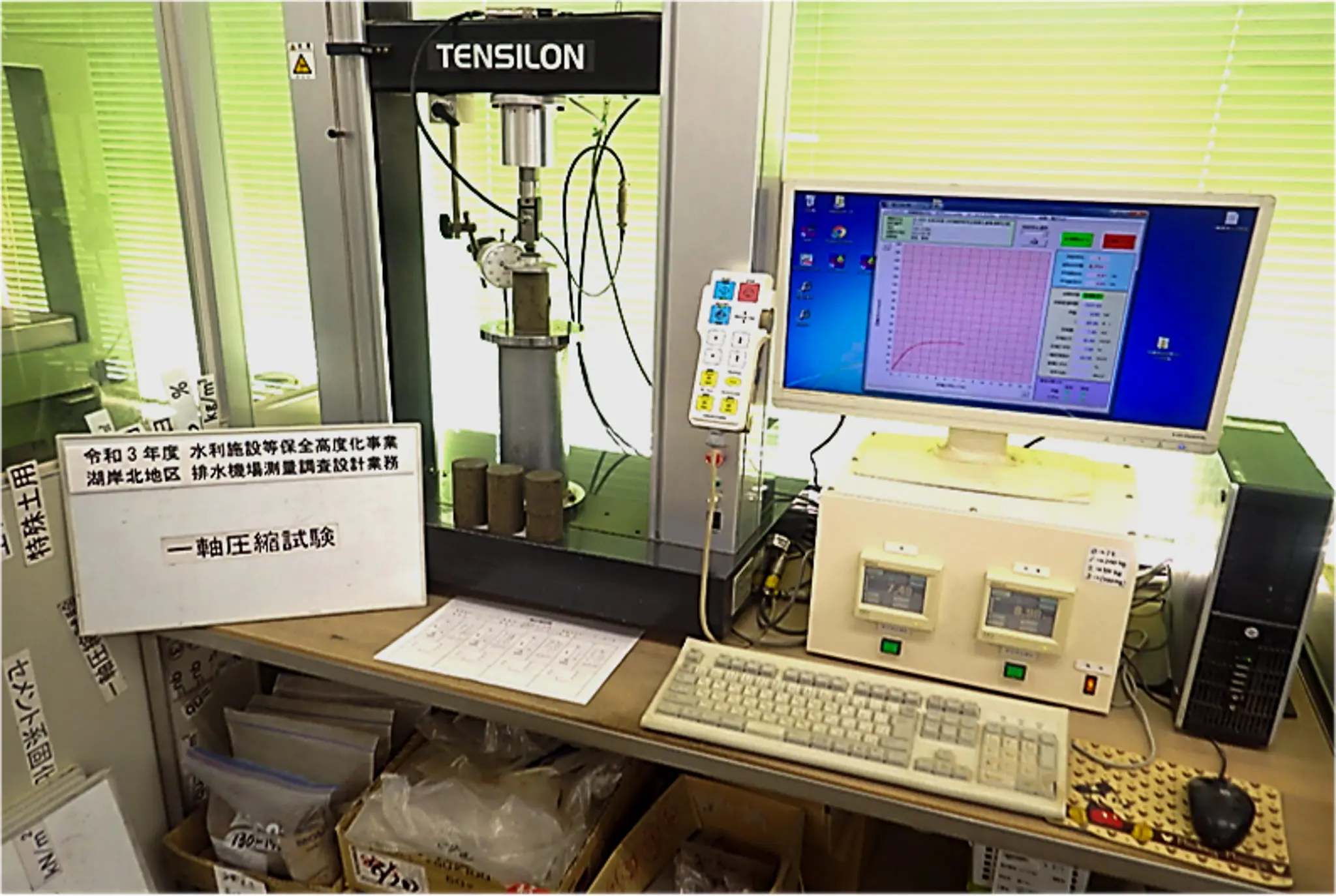

令和3年度水利施設等保全高度化事業 湖岸北地区排水機場測量調査設計業務

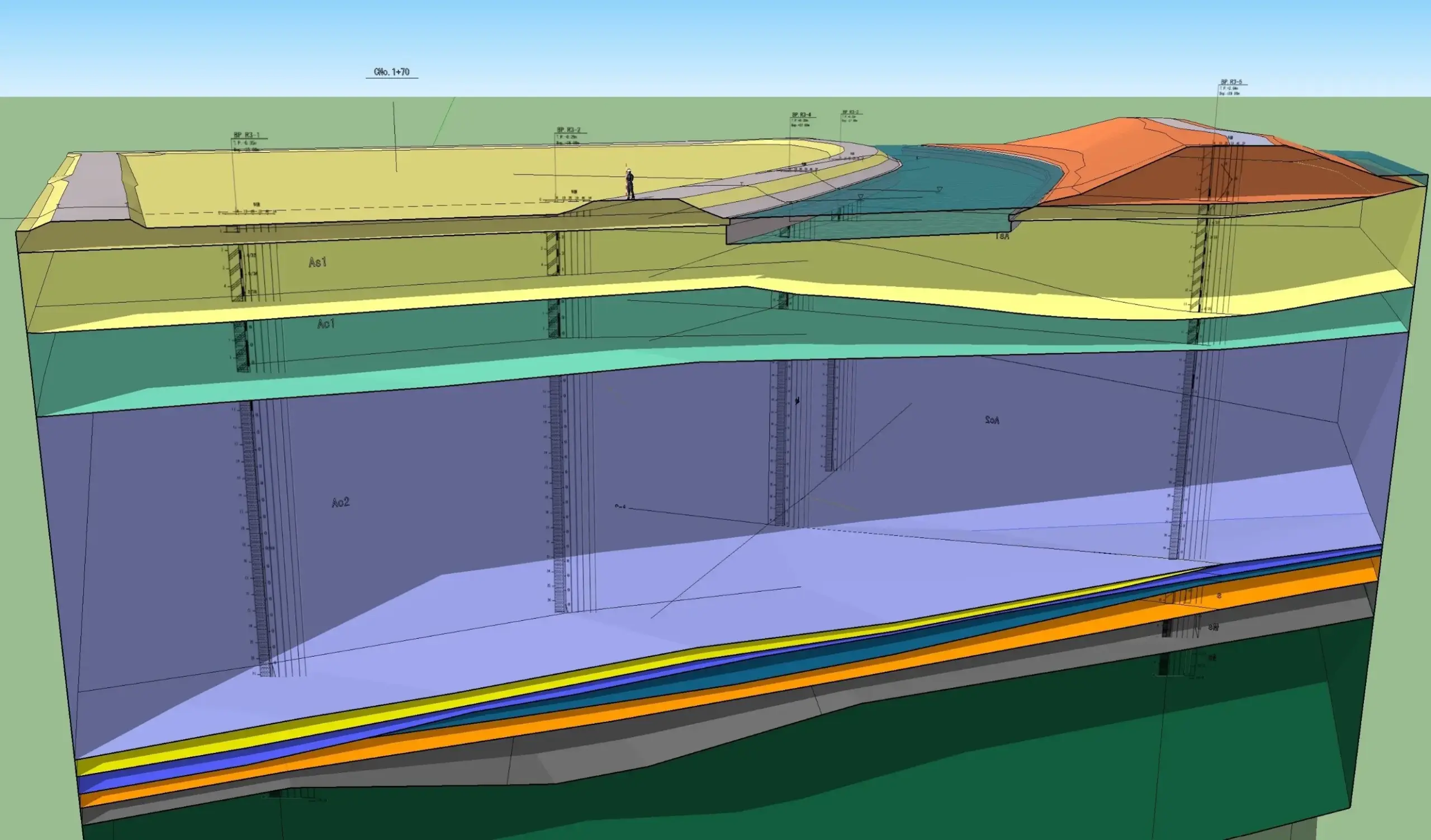

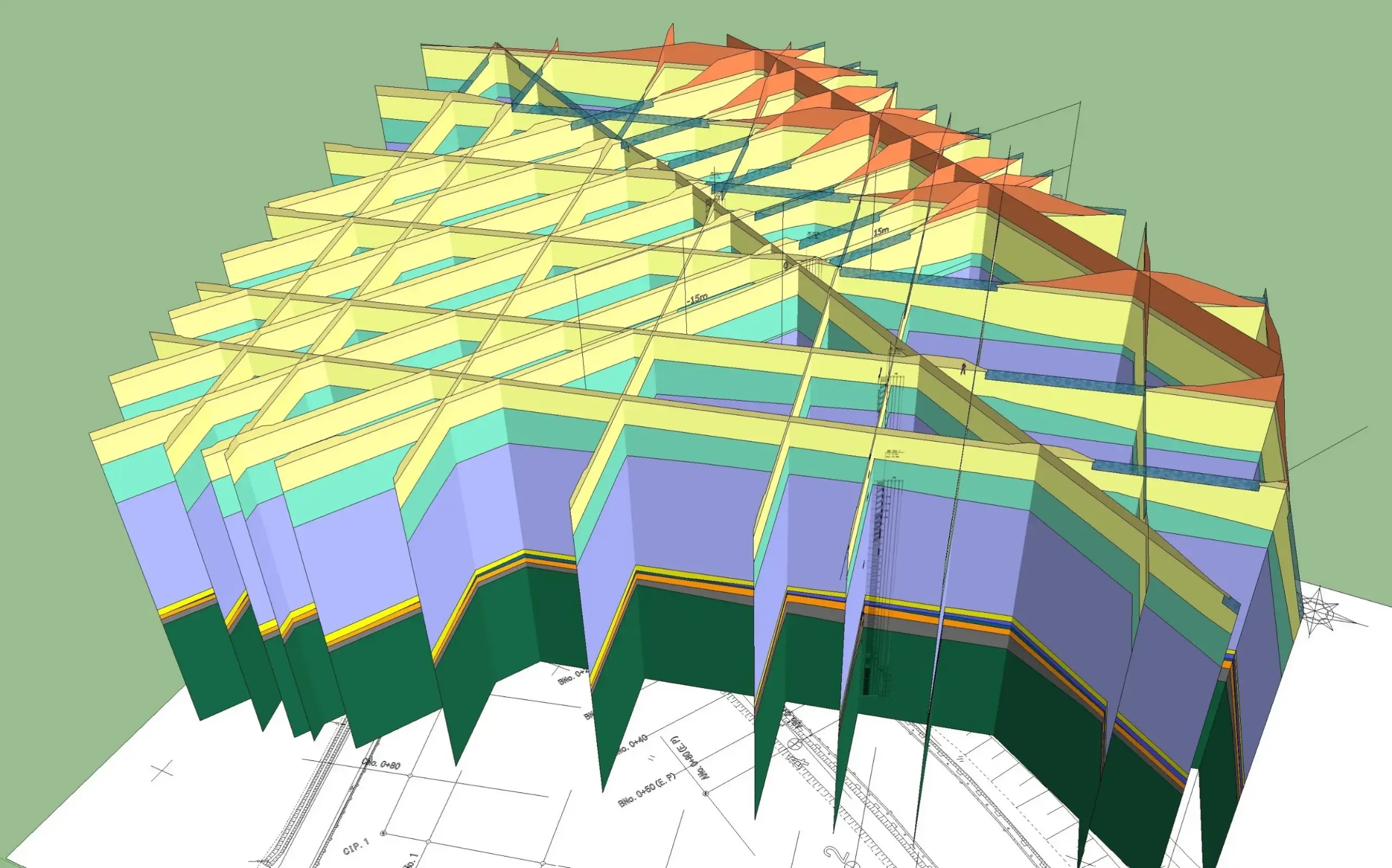

本業務は、出雲平野に広がる水田地帯において、農業用の排水ポンプ場と橋梁の設計と、これに向けた基礎地盤情報取得を目的として地質調査を行ったものである。地質調査の内容は、調査ボーリングを4地点と、これに伴う孔内載荷試験、土質試験を実施した。周辺には極めて軟弱な粘土や緩い砂が数十メートルの厚さで溜まっているため、ポンプ場や橋梁を支える強固な基礎地盤の深さと起伏の様子を確認した。また軟弱な土砂の分布や性質も調べ、地盤の圧密沈下や液状化のリスクについて評価した。

当社の役割

この業務地では、多数の設計用の断面同士が複雑に交差するため、地質構造を解析するときに無数の交差ポイントにおいて空間的な矛盾が生じないようにチェックする必要がありました。そこで今回の地質解析では3Dの地質構造モデルを先行して作成し、これを任意の断面でカットしたパネルダイアグラムを作成することで地層を推定しました。今後もクライアントが思わず身を乗り出すような3Dモデルを作り、地質調査にアプローチしたいです。

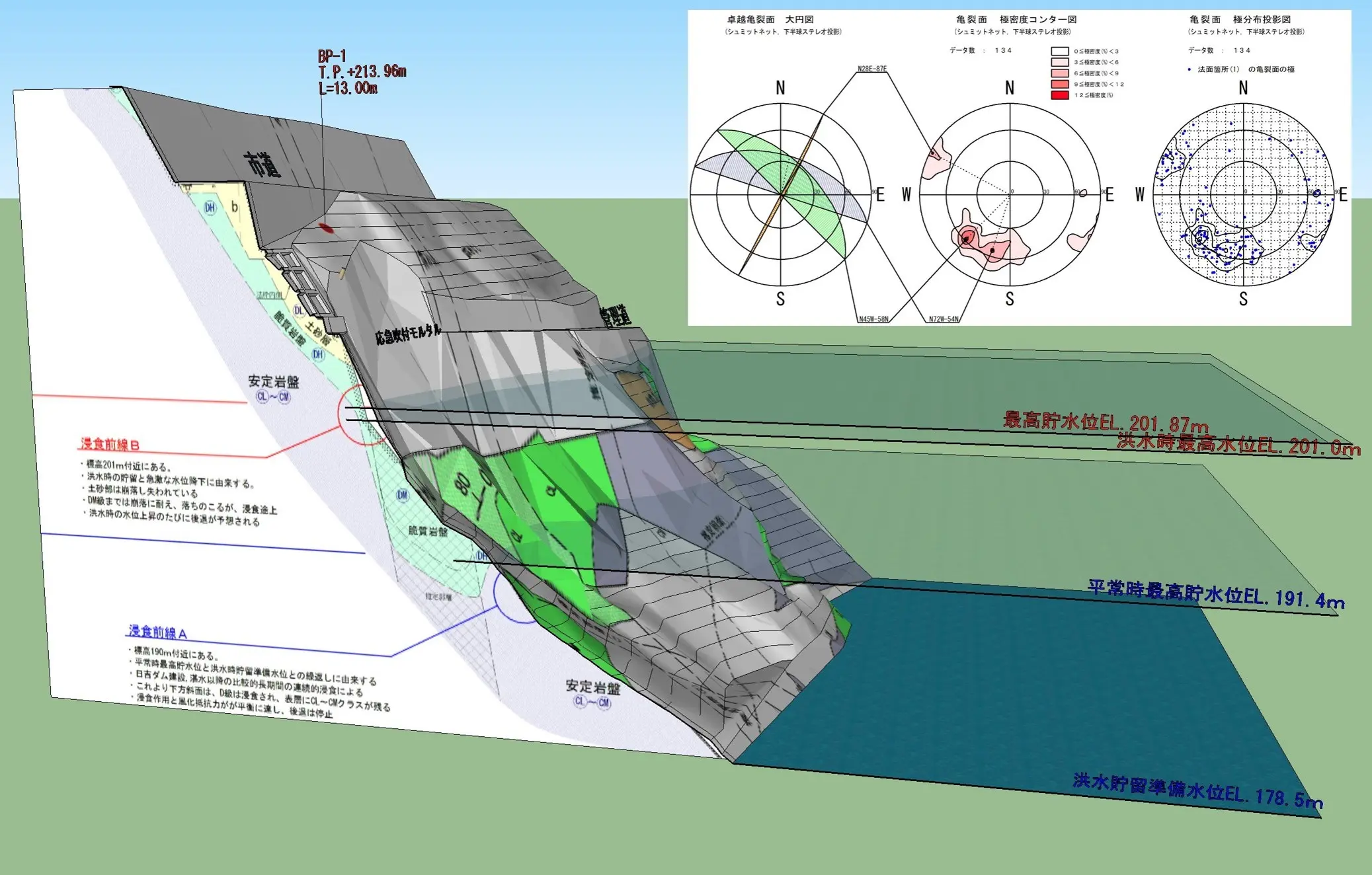

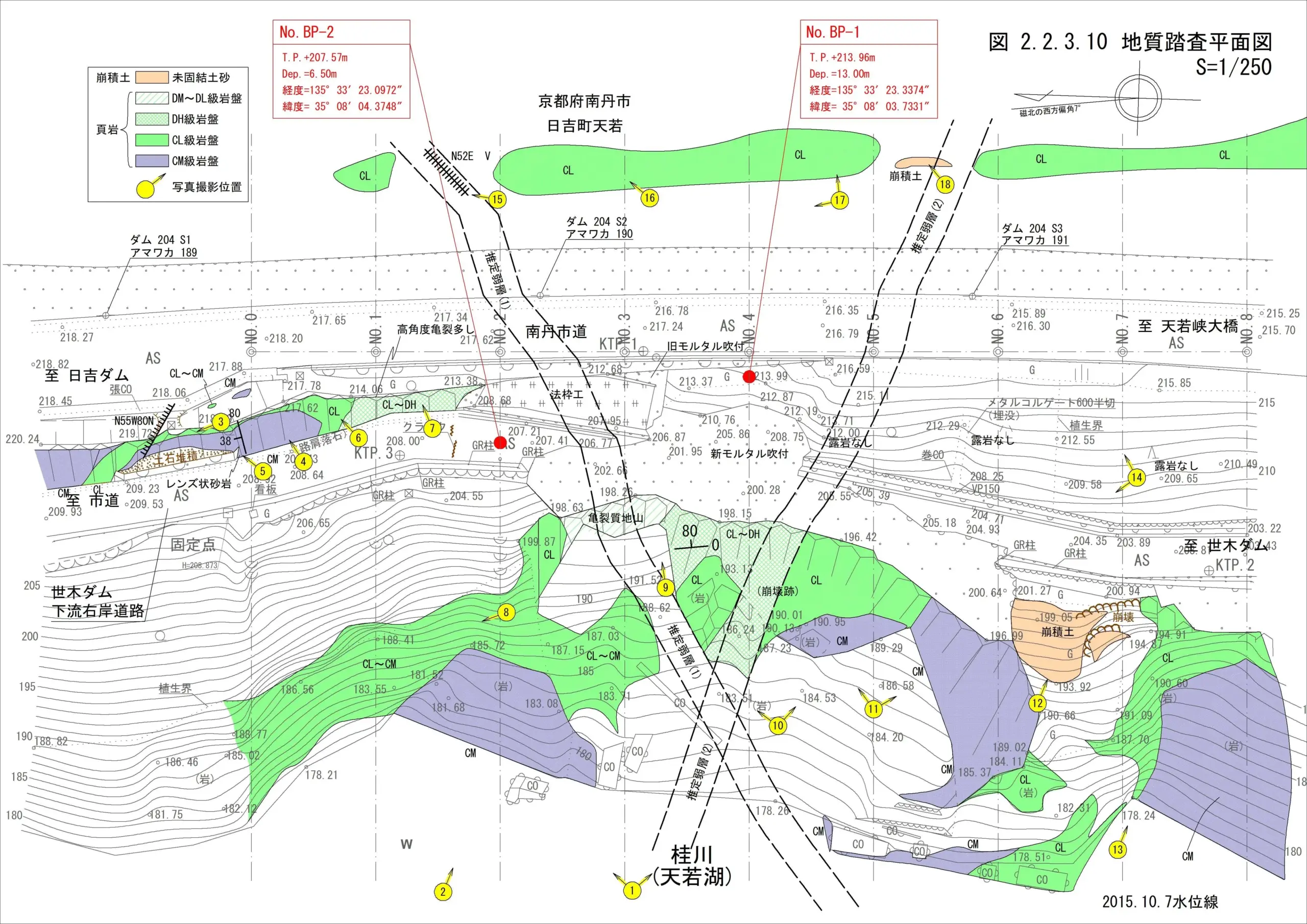

世木ダム下流右岸法面測量設計業務

本業務は、京都府に位置する日吉ダム貯水池(天若湖)内の世木ダム下流右岸において、記録的豪雨によって発生した斜面崩落の上方にある市道を守るため、現地測量、地質調査の後、付法枠工と地山補強工の設計を行った。地質調査としては、大規模な「貯水池内地すべり」の懸念もあるなかで、斜面の不安定化している範囲の実態把握と、崩落原因の特定が急がれた。まず空中写真の地形判読で断層破砕帯を抽出し、岩盤斜面の綿密な地質踏査により岩盤内亀裂面方向の測定と統計解析、加えてボーリング調査2地点で地下の地盤状況を把握。これらを総合的に解析することで斜面崩落メカニズムの解明に至った。

当社の役割

「どうして斜面のこの部位だけが崩落したのか?他は大丈夫なのか?」という疑問に答えるために、空中写真の俯瞰的視野(マクロスケール)、現場踏査範囲の視点(メソスケール)、そしてボーリングコア観察(ミクロスケール)、これらスケールの異なる3つの視点から調査しました。さらに、ダム貯水池という特殊な水理状況を統合することで、崩落メカニズムを3Dモデルで説明しました。この説明はクライアントから高く評価され、苦労した甲斐がありました。