サステナビリティ

持続可能な社会の実現のために、

環境・社会への取り組みと様々な活動を紹介します。

SDGsとは

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2000年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

SDGsに関わる事業活動

株式会社カイハツは、建設コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築業務に関する設計・提供およびそれに必要な支援を行っています。その中でも、農業基盤整備は将来の日本の農業を持続可能にするためにも大切な役割を持っています。食料生産の基本である農業とそれを育む<水><土>を通じて、地域の人々が、農地や水路を安心して使えるように、蓄積してきた経験と知識を基に誠意をもって対応し、未来へと続く創造力で社会に貢献することを目指していきます。自然の営みと人間の営みを調和させることを目的として積み上げられた農業農村工学を遺憾なく発揮し、地域の特性や自然環境に配慮した企画・設計を行っています。

株式会社カイハツは、建設コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築業務に関する設計・提供およびそれに必要な支援を行っています。その中でも、農業基盤整備は将来の日本の農業を持続可能にするためにも大切な役割を持っています。食料生産の基本である農業とそれを育む<水><土>を通じて、地域の人々が、農地や水路を安心して使えるように、蓄積してきた経験と知識を基に誠意をもって対応し、未来へと続く創造力で社会に貢献することを目指していきます。自然の営みと人間の営みを調和させることを目的として積み上げられた農業農村工学を遺憾なく発揮し、地域の特性や自然環境に配慮した企画・設計を行っています。

SDGsへの取り組み

農業による持続可能な社会基盤

国内で不足している、あるいは調達できない食料を輸入に頼っている日本では、限られた国土で多岐にわたり農作物の生産を行う事は至難の業です。また、世界的な問題となっているフードロスによって排出する温室効果ガスは、気候変動による異常気象によって食べ物を作る環境を厳しくさせ、開発途上国に住む小規模な農家に影響を与えています。

国内で不足している、あるいは調達できない食料を輸入に頼っている日本では、限られた国土で多岐にわたり農作物の生産を行う事は至難の業です。また、世界的な問題となっているフードロスによって排出する温室効果ガスは、気候変動による異常気象によって食べ物を作る環境を厳しくさせ、開発途上国に住む小規模な農家に影響を与えています。

フードロスが発生しているにもかかわらず、6割の食料を海外からの輸入に頼る日本において、需要に合致した農産物を効率よく生産できる汎用化農地を整備するために、備蓄してきた経験と知識を基に、可能となる技術や手法を提案し、食料自給率の向上に貢献することを目指していきます。日本の食料自給率の向上は、世界で飢餓に苦しむ人々の減少につながるものと考えられます。

安全で栄養のあるものを十分に食べることや、たくさんの人たちの手を経て届いた物をおいしくいただくことは、世界中どこに住んでいても、誰にとっても大切であると考えます。

私たちは、農業農村整備の技術力をいかし、食料生産の基本である農業とそれを育む<水><土>を通じて、地域の人々が、農地や水路を安心して使えるように、蓄積してきた経験と知識を基に、未来へと続く創造力で社会に貢献することを目指していきます。

社員の健康管理と無事故無違反

新型コロナウイルスの災禍は、これまで当たり前と感じていたものを問い直す貴重な契機を与えてくれました。また、ニューノーマル時代の働き方により健康に対する意識も変化してきました。社員の健康管理はステークホルダーとしてリスクマネジメントの重要課題として位置づけています。様々な働き方に対応すべく当社は”健康経営優良法人”の継続的な認定取得を目指します。健康経営優良法人に認定されることのメリットは、社員が心身共に健康で安心して職務に励める環境が得られることに加えて「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的評価を受けることができる、という点だといえます。

新型コロナウイルスの災禍は、これまで当たり前と感じていたものを問い直す貴重な契機を与えてくれました。また、ニューノーマル時代の働き方により健康に対する意識も変化してきました。社員の健康管理はステークホルダーとしてリスクマネジメントの重要課題として位置づけています。様々な働き方に対応すべく当社は”健康経営優良法人”の継続的な認定取得を目指します。健康経営優良法人に認定されることのメリットは、社員が心身共に健康で安心して職務に励める環境が得られることに加えて「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的評価を受けることができる、という点だといえます。

定期的に社内で交通安全指導を行い無事故無違反の意識を向上させていきます。また、会社で使用する車両には先進安全自動車(先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車をいい、衝突被害軽減ブレーキ・誤発進抑制制御装置・車間距離制御装置・車線逸脱警報装置・後側方接近車両注意喚起装置・自動切替型前照灯の機能を搭載した車両)を順次導入していきます。

生態系に配慮したコンサルティング

汚水の処理と雨水の排除による浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全という機能を果たすため、公共下水道・集落排水・浄化槽等を整備する事業に寄与していきます。

汚水の処理と雨水の排除による浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全という機能を果たすため、公共下水道・集落排水・浄化槽等を整備する事業に寄与していきます。

また、保全の面からみると、特に湖沼や内湾等の閉鎖性水域では依然として水質環境基準の達成率が低く、富栄養化により赤潮やアオコなどの水質障害が発生する状況にある。こうした水域の水質環境基準達成のためには、原因となる汚濁物質の一層の削減が必要であり、宅地や道路、農地などの面源から発生するノンポイント汚濁に対して、最適な技術や開発手法を提案し、生態系に配慮した持続可能な管理を確立できるコンサルタントを目指します。

安全で安心、便利で豊かなまちづくり

国内の食料を安定供給し、農業が有する多面的機能を発揮させるためには、農業を持続的に発展させる必要がある。農家数の減少、農家の高齢化がますます進行していくことが見込まれる中で、農業を持続的に発展させるためには、平地や中山間地などそれぞれの地域特性を活かしながら、農業を成長産業化し、農業・農村の所得向上を実現する必要があると考えられます。

国内の食料を安定供給し、農業が有する多面的機能を発揮させるためには、農業を持続的に発展させる必要がある。農家数の減少、農家の高齢化がますます進行していくことが見込まれる中で、農業を持続的に発展させるためには、平地や中山間地などそれぞれの地域特性を活かしながら、農業を成長産業化し、農業・農村の所得向上を実現する必要があると考えられます。

併せて、農業を安定的に行うために、担い手等の農作業の負担軽減や水管理の高度化等を図るために、自走式農機等に対応した農地整備や、ICTを活用した水管理システム導入を推進する事でスマート農業に対応した農業農村整備に取り組んでいきます。

また、当社の建設コンサルタント事業である土木設計、測量調査、地質調査、補償コンサルタントを通じ、近年、多発する自然災害に対する防災・減災や老朽化した施設の更新・メンテナンスで、持続可能なまちづくりの基盤発展に取り組んでいます。

再生可能なエネルギーを地域で循環

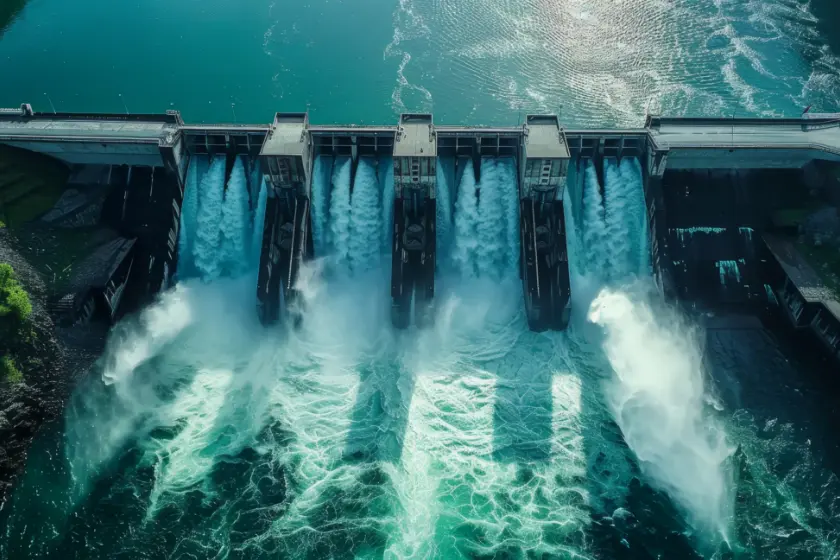

地球温暖化防止に向けた低炭素社会の実現のため、水・風・太陽光など、その土地が持つ自然特性と社会の関わり方を深く理解し、自然と調和したクリーンなエネルギー開発やマネジメント、モニタリングを行っていきます。

地球温暖化防止に向けた低炭素社会の実現のため、水・風・太陽光など、その土地が持つ自然特性と社会の関わり方を深く理解し、自然と調和したクリーンなエネルギー開発やマネジメント、モニタリングを行っていきます。

地域に賦存する豊かな再生可能なエネルギーを地域で循環させることを主眼とし、「水」や「バイオマス」を有効に活用する設備の設計を行っていきます。農業用水路による小水力発電や木質発電など、各地域の状況に応じた導入検討から調査、設計まで総合的にサポートしていきます。

生態系に配慮した設計生態系に配慮した設計

大規模整備事業においても、保全が必要と思われる生物が生息するエリアを避ける配慮は浸透しています。また、幹線水路や河川への落差に工夫を加える事で、河川や海と水田との間を魚類が往来できるような配慮もしています。

大規模整備事業においても、保全が必要と思われる生物が生息するエリアを避ける配慮は浸透しています。また、幹線水路や河川への落差に工夫を加える事で、河川や海と水田との間を魚類が往来できるような配慮もしています。

農業用ため池や水路整備にあたっての設計における配慮として、水深の浅いところに生育・生息する動植物の環境も考慮した計画を行っています。

“陸が豊かであることは、確実に海も豊かである”ことを念頭に、当社は農業農村整備において、 “森や河川やため池や農地や農村などの豊かさ” を維持する調査、設計を行っていきます。

コミュニティ創出のパートナー

魅力あるコミュニティ創出のため、地域の特性・住民の合意形成を踏まえた美しい街なみや、自然災害の脅威から地域を守るための設備など、付加価値の高い地域づくりが求められています。

魅力あるコミュニティ創出のため、地域の特性・住民の合意形成を踏まえた美しい街なみや、自然災害の脅威から地域を守るための設備など、付加価値の高い地域づくりが求められています。

弊社は地域づくりのトップランナーとして、公共プロジェクトにおける事業計画を通じて、地質多様性と生物多様性、そして文化多様性から構成される”地域多様性”を反映した地域づくりの要望や意見の集約を支援します。特に地元説明会では地域住民に直接影響し、近い将来で解決しなければならない課題も多いため、豊富な知識と様々な経験でしっかりとしたパートナーシップを築き、SDGsの達成に貢献していきます。

地域貢献活動

株式会社カイハツは地域に密着した企業として、事業活動だけではなく 豊かな地域社会づくりに貢献するため、社員一人一人が地域貢献活動に取り組んでいます。特に美土里ネットが主体となり中国四国・九州で実施される清掃活動には積極的に参加し、住民の方と連携した地域づくりや地域農業の振興のためのボランティア活動を行っています。また。「ハートフルロードしまね」の認定を受け、本社周辺の県管理道路の美化活動を行い、道路への愛着心を深めるとともに、道路利用者のマナー向上を期待しています。